Pour des algorithmes transparents !

En exclusivité pour notre observatoire, Capitaine Data revient sur le fonctionnement des algorithmes et les risques potentiels liés à l’exploitation des données par les intelligences artificielles.

C’est quoi un algorithme ?

Selon la définition du Larousse, un algorithme est “un ensemble de règles opératoires dont l’application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d’un nombre fini d’opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur.”

Oulah, c’est compliqué tout ça !

Pour faire simple, on peut comparer un algorithme à une banale recette de cuisine. En effet, cuisiner un plat repose sur un processus en plusieurs étapes, impliquant chacune plusieurs éléments. Les ingrédients sont les facteurs constitutifs, les instructions (type rissoler, faire revenir ou faire frire) sont les tâches exécutives et le plat final constitue le résultat. Un algorithme fonctionne comme cela : il part de plusieurs éléments, y applique des tâches dans un certain ordre, et arrive à un résultat différent en fonction des éléments impliqués et des tâches effectuées.

Et donc les entreprises comme Facebook les utilisent pour nous proposer du contenu qui correspond à notre profil, c’est ça ?

Oui, entre autres. Facebook utilise tes données et tes interactions pour déterminer quel contenu est susceptible de t’intéresser plus qu’un autre. L’algorithme se base ainsi sur tes données (les facteurs constitutifs), tes actions sur le réseau social (quels contenus tu likes le plus, quels profils tu as consultés, etc) pour déterminer ce qui apparaîtra en premier sur ton fil d’actualité.

Mais attention, Facebook utilise aussi certains de ses algorithmes pour te profiler à des fins commerciales. Leurs algorithmes dédiés effectuent des calculs à partir de grandes masses d’informations (en l’occurrence, la totalité des données des profils Facebook). Grâce à ces données, ils réalisent des classements, sélectionnent des informations, et en déduisent un profil, en général de consommation, qui est ensuite utilisé ou exploité commercialement.

Les réseaux sociaux sont-ils les seuls à utiliser mes données pour nourrir leurs algorithmes ?

Non, toutes les autres plateformes numériques le font. Par exemple, lorsque tu navigues sur Netflix ou YouTube ou quand tu écoutes de la musique sur Spotify, des algorithmes sont utilisés pour te recommander du contenu. Ces algorithmes sont censés améliorer ton expérience sur ces plateformes. Ils utilisent tes données et tes interactions avec la plateforme pour te faire des suggestions personnalisées.

Ils ont l’air super utiles ces algorithmes en fin de compte !

Oui ils le sont. Mais ils peuvent aussi présenter un tas d’inconvénients. Avec la personnalisation des contenus induite par les algorithmes, chacun d’entre nous accède à une version particulière de ces services et plateformes, calibrée pour nous plaire ou nous faire réagir, contribuant in fine à orienter nos choix et nos comportements. Sans que l’on s’en rende compte, l’algorithme devient en quelque sorte le véritable chef d’orchestre de ce que nous voyons, lisons et partageons sur internet, contribuant à moduler nos préférences et nos opinions.

Pour faire simple, les algorithmes peuvent t’installer dans une « bulle de filtres » unique, optimisée pour ta personnalité supposée et modulée en fonction de tes actions. Des sites comme Facebook aboutissent donc, du fait de leurs algorithmes, à enfermer leurs utilisateurs au sein de certaines communautés, animées par des types de contenus susceptibles de leur plaire…

Et pourquoi c’est dangereux ?

Les algorithmes qui opèrent ce filtrage et cette hiérarchisation des contenus limitent l’éventail des sources d’informations à ta disposition, et des communautés avec lesquelles tu es amené à interagir. Prenons un exemple concret. Sur Facebook, si tu as l’habitude de cliquer sur des publications encensant les discours de Donald Trump, l’algorithme va te proposer ce genre de contenus en premier et ignorer les autres résultats connexes, te privant ainsi de la possibilité de les consulter !

Sur Netflix, les algorithmes de recommandation vont tout le temps te proposer des séries similaires à celles que tu as regardées dernièrement. Or, parfois les recommandations basées sur tes précédents visionnages peuvent être mal calibrées, comme en témoigne l’expérience malheureuse de Benoît Hamon qui n’avait pas manqué de tweeter pour s’en plaindre !

S’il n’y a que ça… ça va…

Justement, ce ne sont pas les seuls reproches qui peuvent être faits aux algorithmes. Ceux qui ont rencontré le plus de critiques jusqu’à présent utilisent la technique dite de “l’apprentissage machine” (machine learning). Concrètement, ce processus permet à l’intelligence artificielle d’évoluer au fur et à mesure qu’elle traite des données afin d’améliorer constamment la pertinence de ses résultats. Cette technique s’avère particulièrement efficace avec de grandes bases de données.

Et quels sont les risques d’un tel procédé ?

L’apprentissage machine suppose de recourir à une base de données fiable et de bien contrôler sa programmation. Par exemple, un algorithme formé à la reconnaissance et à l’analyse d’images n’obtiendra pas les mêmes résultats qu’une autre intelligence artificielle si les données auxquelles ils ont été confrontés divergent. C’est ce qu’ont démontré des chercheurs du MIT dans l’une de leurs expériences. Ces derniers ont entraîné une première IA avec des photos montrant des morts violentes ou horribles puisées sur un groupe de discussion Reddit, et une seconde avec des photos neutres. Ils ont ensuite soumis les deux machines au fameux test de Rorschach. Résultat, face à un même dessin, l’une voit un vase avec des fleurs, l’autre voit un homme se pendre. Moralité : le contrôle des données avec lesquelles sont entraînées les intelligences artificielles sont plus que déterminantes à son bon fonctionnement.

De plus, certains algorithmes qui utilisent l’apprentissage machine sont de vraies boîtes noires : on ne sait pas vraiment quelles caractéristiques font interagir l’algorithme pour parvenir à un résultat. Dans ce cas-ci, détecter ou prédire la source d’un dysfonctionnement d’un algorithme est extrêmement complexe.

On a beaucoup parlé de Tay, l’intelligence artificielle de Microsoft qui est devenue raciste et complotiste en moins de 24h. Est-ce que c’est aussi à cause de l’apprentissage machine ?

Tay était censée répondre aux internautes sur la base de données publiques et en apprenant au fur et à mesure de ses échanges avec les internautes. Elle a été nourrie de milliers de conversations humaines. Malgré cela, l’agent conversationnel n’était sans doute pas suffisamment préparé à faire le tri entre les internautes de bonne foi et les communautés de trolls cherchant à corrompre son éducation,…avec succès ! Cette expérience aura au moins eu le mérite de montrer les limites de l’apprentissage machine confronté, sans filtre éthique, à la violence de certaines communautés en ligne.

J’ai aussi entendu parler des biais de l’IA. Qu’est que c’est exactement ?

Parfois, les intelligences artificielles n’échappent pas aux biais cognitifs, c’est-à-dire, à des déviations qui amènent un algorithme à ne pas fonctionner comme il le devrait. Les biais peuvent provenir d’une base de données trop peu diversifiée, trop imprécise, et donc incomplète ; avec le risque d’aboutir à un algorithme qui accorderait une importance différente à des faits de même nature, pouvant introduire d’importants paradoxes dans les raisonnements produits, et provoquer des dysfonctionnements récurrents des mécanismes d’intelligence artificielle.

Mais les biais d’un algorithme ne sont pas toujours liés aux données que ces derniers utilisent, ils peuvent également venir d’une erreur lors de la conception de l’algorithme en lui-même. Par exemple, lors de sa programmation, si les hypothèses possibles sont mal décrites ou incomplètes, il se peut qu’un algorithme arrive à un mauvais résultat ou n’atteigne jamais son objectif !.

Mm… c’est très théorique tout ça… Concrètement, qu’est ce que cela veut dire ?

L’un des exemples les plus parlants pour illustrer ce phénomène est lié aux algorithmes de reconnaissance faciale, dont l’efficacité est corrélée à la couleur de peau des sujets étudiés. Pourquoi ? Parce que la base de données qui a servi à entraîner l’algorithme était composée en majorité d’hommes à peau claire ! La machine a donc focalisé son entraînement sur une majorité de profils type “homme à peau claire”, diminuant ainsi ses risques d’échec pour cette catégorie alors que dans le même temps, le manque de diversité de la base de données utilisée a conduit l’algorithme à faire des erreurs pour les profils qui y étaient sous-représentés.

Comment faire pour éviter ça ?

Plusieurs solutions peuvent permettre d’éviter ce genre de dérives, ou du moins de les limiter. Premièrement, toutes les entreprises qui utilisent des bases de données pour entraîner leurs algorithmes pourraient rendre ces données publiques, afin qu’une forme de contrôle externe puisse s’opérer. Dans le même esprit, et pour éviter que les intelligences artificielles puissent dévier de manière totalement opaque, il est important que le fonctionnement des algorithmes soit rendu transparent par leurs concepteurs, de sorte à ce que chacun puisse comprendre comment les données sont collectées et traitées pour aboutir à tel ou tel résultat.

Il est également nécessaire de respecter certains codes éthiques dès lors que l’on travaille au développement de ces algorithmes et intelligences artificielles, afin que nos avancées techniques dans ce domaine soient maîtrisées et ne puissent pas être utilisées à des fins malveillantes. Par exemple, si on reprend notre exemple des intelligences artificielles de reconnaissance faciale, les concepteurs devraient faire en sorte que les données servant à l’apprentissage de l’algorithme soit suffisamment diversifiées, afin d’éliminer de potentiels biais discriminatoires qui empêcheraient l’outil de fonctionner équitablement pour l’ensemble de la population.

Pour retrouver Capitaine Data sur Messenger, c’est par ici !

Quand je serai grand, je serai joueur de e-sport

Marginal il y a encore quelques années, le e-sport semble s’être envolé avec l’avènement du multijoueur grand public et l’émergence de plateformes de partage de contenus. Capitaine Data vous en raconte son histoire et son développement.

Déjà, première question pour toi Capitaine Data, c’est quoi le e-sport ?

Le e-sport est tout simplement le fait de pratiquer un jeu vidéo, sur Internet ou en réseau local, seul ou à plusieurs, à très haut niveau et de manière intensive, si bien qu’il est considéré comme un sport à part entière par certains.

Pourtant un sport cela inclut forcément une activité physique non ?

L’utilisation du terme “sport” pour désigner les compétitions prenant part dans le milieu vidéoludique est sujet à de multiples débats. Pour certains, il serait usurpé car la pratique d’un jeu vidéo, qu’elle soit intensive ou non, ne correspond pas à une activité physique en elle-même et ne peut donc être considérée comme sportive. Pour d’autres, la compétition vidéoludique est bien un sport en soi puisqu’elle inclut des équipes, des compétitions et le développement de qualités physiques comme la dextérité, les réflexes, la précision, le jeu en équipe etc. Quoi qu’il en soit, sport ou pas sport, le phénomène est bien réel.

Le e-sport semble être un phénomène relativement récent… De quand datent les premières compétitions ?

Le e-sport en tant que discipline existe déjà depuis un certain temps et coïncide avec l’apparition du jeu multijoueur en ligne. Naturellement, c’est d’abord sur ordinateur que les premières compétitions vidéoludiques voient le jour. L’un des premiers tournois au monde de e-sport est organisé en 1997, à l’initiative de la Cyberathlete Professional League, fraîchement crée. Le tournoi, précurseur du genre, regroupe alors plus d’une centaine de joueurs destinés à s’affronter dans le célébrissime jeu de tir à la première personne : Quake. Très vite, ce genre de compétitions se développe et connaît une croissance exponentielle, notamment lorsque le jeu en ligne se développe également sur les consoles de jeux vidéo.

Comment s’explique ce succès ?

On peut déjà considérer que la généralisation du jeu en ligne, qui a amené les utilisateurs à s’affronter entre eux, a joué pour beaucoup dans l’explosion du e-sport. Des jeux comme Counter Strike ou Call of Duty, deux célèbres franchises du jeu vidéo de guerre se jouant généralement équipe contre équipe, ont incité les joueurs à se regrouper dans des structures, à l’image de vrais clubs sportifs. Aujourd’hui, quasiment tous les jeux vidéo proposent des modes dédiés au jeu en ligne. Certaines franchises emblématiques du jeu vidéo ont d’ailleurs bâti leur succès non pas sur leur jeu en lui-même, mais sur la qualité de leur mode en ligne. C’est par exemple le cas du jeu vidéo au succès planétaire : Fortnite.

J’imagine que la généralisation du jeu en ligne n’est pas la seule raison de ce développement, n’est-ce pas Capitaine ?

Tu as tout à fait raison ! Le développement croissant qu’a connu le e-sport ces dernières années s’explique également par la multiplication des plateformes de partage de contenus sur le web. Petit-à-petit, les gamers ont investi les plateformes comme YouTube et Twitch, plateforme sur lesquelles ils peuvent poster leurs exploits vidéoludiques pour la première et diffuser en direct leurs sessions de jeu pour la seconde. Ces plateformes ont permis aux joueurs de partager leur expérience, leurs conseils et leurs meilleures performances avec le monde entier. En captivant un public avide d’améliorer son niveau de jeu, ou tout simplement admirer la maîtrise d’un joueur, ces pratiques ont progressivement contribué à construire la notoriété globale du jeu vidéo…

Quelles sont les récompenses des compétitions de esport ?

Le marché de l’e-sport croît d’année en année. Alors que les premiers tournois offraient des récompenses modestes au vainqueur, elles se chiffrent désormais, pour les plus gros événements, à plusieurs millions de dollars. Par exemple, en 2016, le tournoi The International mettait en jeu plus de 20 millions de dollars dont 9 millions pour les vainqueurs ! En 2019, Epic Games, la société qui produit Fortnite, a annoncé vouloir récompenser ses meilleurs joueurs avec 100 millions de dollars répartis dans plusieurs compétitions. La tendance est donc à la hausse.

Comment expliquer de telles sommes ?

Au-delà des joueurs et du succès des jeux vidéo, le e-sport est devenu une véritable industrie dans laquelle les marques sont devenues parties prenantes. Les gamers professionnels, du fait de leur communauté, sont souvent vus comme des influenceurs par les marques qui n’hésitent pas à les parrainer. On pense par exemple à Gotaga, le youtubeur star de Fortnite, qui a conclu un partenariat avec une célèbre boisson énergisante. De plus, les marques n’hésitent pas à sponsoriser les compétitions de e-sport, participant ainsi à l’escalade des récompenses dans ce type de tournoi.

L’effervescence autour de l’industrie vidéoludique est également alimentée par les médias traditionnels. Alors qu’ils étaient jusqu’à très récemment peu enclins à diffuser ce genre de contenus, de plus en plus de compétitions sont retransmises à la télévision, ajoutant ainsi aux sommes des sponsors les droits audiovisuels des médias souhaitant retranscrire l’événement. A tel point que les “e-sportifs” peuvent désormais espérer profiter, un jour, d’un traitement égal à un sportif de haut niveau. La frontière entre sport et e-sport s’efface de plus en plus, avec, par exemple, une couverture du très sérieux ESPN Magazine consacrée pour la première fois à Ninja, premier e-sportif à être ainsi mis en valeur !

Pour devenir un joueur professionnel de e-sport, il faut passer énormément de temps devant un écran non ?

Il est vrai que devenir très bon à un jeu vidéo passe forcément par une pratique intensive du jeu vidéo, impliquant de facto une exposition massive aux écrans pouvant même entraîner une certaine addiction néfaste à la santé des joueurs. De manière générale, que les joueurs soient professionnels ou non, le caractère addictif des jeux vidéos en ligne est un risque de santé majeur pour les jeunes enfants possédant une console de jeu ou jouant à des jeux multijoueurs sur leurs ordinateurs. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’OMS a récemment reconnu l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie.

Pratiquer de manière trop intensive les jeux vidéos pourrait donc nuire à la santé ?

Passer trop de temps devant un écran peut en effet rendre le joueur accro au jeu vidéo. Et comme toute addiction, cette dernière peut avoir des conséquences sur la santé. De plus, ce n’est pas le seul risque imputable à la pratique du e-sport à haut niveau. La répétition de mouvements et les mauvaises habitudes de joueurs peuvent aussi impacter leur santé. Par exemple, les joueurs de e-sport peuvent subir une tendinite du pouce, une hypersollicitation de la tête à force de baisser la tête, des douleurs au cou ou encore développer le syndrome du canal carpien.

Mais ne tombons pas dans la caricature ! Le jeu vidéo offre à ses adeptes un univers de plus en plus riche, avec de multiples bienfaits pour la mémoire, la motricité, l’orientation spatiale, ou bien encore les facultés de concentration des plus jeunes. Alors pas de panique, si vous vous en tenez à une pratique raisonnable (d’une à quelques heures par jour selon les âges), vous pouvez continuer à profiter sans problème des plaisirs de Zelda, Minecraft ou bien encore The Witcher !

Pour retrouver Capitaine Data sur Messenger, c’est par ici !

Fake news et web chinois

Les internautes français affrontent quotidiennement des fake news et autre faits alternatifs… Mais quand est-il des autres pays ? Et notamment de la Chine où les réseaux sociaux ne sont pas ceux qu’on connaît ? Capitaine Data a mené l’enquête.

Les fake news ont envahi nos vies numériques. Face à ce phénomène, nos politiques, nos professeurs, nos experts s’affairent pour tenter d’endiguer le problème à grand renfort de tribunes, de législations et de programmes scolaires. En France, ce constat semble irréfutable. Mais est-ce également le cas en Chine - où Facebook, Twitter, YouTube sont censurés ? Les fausses informations ont-elles également investi les réseaux sociaux chinois : Wechat, Sina weibo, Tencent, Baidu… ?

C’est la question que nous avons posée à Siwei Liu. Experte des réseaux sociaux chinois, elle conseille des entreprises et des particuliers français sur la gestion de leur e-réputation sur les réseaux sociaux chinois.

On compte plus de 800 millions d’internautes chinois1, soit plus de 50 % de la population chinoise ! Cela va de pair avec la création d’une immense masse d’informations, et donc inévitablement de fausses nouvelles. Selon un rapport QuestMobile datant de 20182, un citoyen chinois passait en moyenne près de 5 heures par jour sur son téléphone (273,2 minutes). La Chine subit bien sûr, elle aussi, les conséquences de fausses nouvelles. Quelles sont les fake news les plus largement répandues sur le web chinois ?

Les fake news les plus connues qui circulent sur le web chinois concernent surtout la sécurité sanitaire. Par exemple, en 2008, des bruits affirmant que des asticots avaient été retrouvés dans des mandarines du Sichuan ont fait baisser les ventes de ces fruits dans tout le pays. En 2011, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, des internautes ont affirmé que le sel protégeait des radiations, provoquant une pénurie de sel.

Ou encore en 2017, un faux ‘scandale’ a fait la une des réseaux sociaux, on aurait soi-disant retrouvé du plastique dans des algues alimentaires : les ventes d’algues ont chuté. C’est préoccupant, parce que souvent ces fausses informations ont de vrais impacts. Ce ne sont pas seulement des problèmes virtuels de réputation. Les consommateurs n’osent plus acheter les produits ciblés par les fake news, et cela fait chuter les ventes des entreprises.

Il y a un second type de fake news : comme les réseaux sociaux sont étroitement liés aux sites de e-commerce chinois, il est très lucratif d’être influenceurs sur ces réseaux. Chaque fois qu’un internaute clique vers un site marchand ou achète un produit depuis le profil d’un influenceur, l’influenceur est rémunéré.

Aussi de nombreux contenus faux sont créés quotidiennement par des internautes qui souhaitent devenir ‘influenceurs’. Pour cela ils publient des articles qui choquent ou interpellent les internautes, dans le but de faire augmenter le nombre de vues de profils pour gagner des abonnés. Cela pourrait s’approcher de la pratique des ‘clickbaits’3 en France, mais en Chine cette pratique va plus loin, les titres ne sont pas seulement un peu trompeurs ou accrocheurs, ils sont sciemment faux.

Selon la sociologue de Harvard Ya-Wen Lei, la confiance des chinois dans les médias s’est effondrée entre 2002 et 2008 ; elle serait désormais inférieure à 43 %4. Est-ce que cela s’accompagne d’une croissance de la confiance des internautes chinois dans les contenus partagés ou créés par leurs pairs sur les réseaux sociaux ?

La majorité des contenus qui sont commentés et partagés sur les réseaux sociaux chinois sont produits par des influenceurs internes aux réseaux. Plus récemment la confiance des utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux chinois a chuté – 73,4 % en 2014 contre 67 % en 2016 – et l’objectivité des plates-formes a été jugée particulièrement faible (41%).

Mais cela concerne surtout les questions d’actualités politiques ou économiques. Car pour accéder aux recommandations, aux témoignages et aux conseils les plus récents, les utilisateurs mobiles se tournent quasi systématiquement vers des plateformes telles que WeChat et Weibo. En effet, avec plus de 1 milliard d’utilisateurs mensuels actifs, WeChat est sans aucun doute le Goliath des médias sociaux chinois. Développée par Tencent, cette application polyvalente propose à peu près tout : shopping en ligne, jeux, services financiers…

Quelles méthodes sont mises en place pour lutter contre les fake news ? A qui la responsabilité de la lutte contre les fausses nouvelles incombe ? Au gouvernement, aux entreprises, ou aux médias ?

Comme en France, le gouvernement chinois instaure régulièrement de nouvelles réglementations obligeant les acteurs du numérique à agir contre les fausses nouvelles. Techniquement, la législation chinoise exige une surveillance des contenus Internet par les médias eux-mêmes. Mais comme en France, les modalités concrètes de ces législations demeurent peu claires et sont souvent très compliquées à mettre en oeuvre.

Dans un récent rapport, Tencent affirme avoir pénalisé 40 000 comptes publics WeChat en deux mois pour avoir diffusé des contenus violents ou trompeurs5, et Sina Weibo a traité plus de 6 000 fausses informations et publié 159 messages de démenti au seul mois de septembre 20186.

Le directeur de Sina Weibo s’est également exprimé sur le sujet lors d’une interview à CNBC7 : « Au début, beaucoup de gens voulaient encourager des internautes à suivre leurs comptes. Dans ce but, ils avaient tendance à publier beaucoup de fausses informations ou à exagérer beaucoup de choses pour attirer l’attention et gagner en influence. »

Pour lutter contre cela Sina Weibo travaille maintenant avec des médias pour aider à vérifier si les messages sont exacts. Finalement c’est un peu comme lorsque Facebook affiche des informations sur la source d’un article relayé par un internaute.

Face au fléau des fakes news, certaines initiatives citoyennes émergent comme “简而言之” (en français “coquille de noix”). Ce compte - plus suivi que le profil de certaines stars de musique chinoises - regroupe des scientifiques qui publient quotidiennement des démentis sur les fausses informations les plus partagées du moment. Des sortes d’influenceurs du fact checking !

1 Louis Jean-Philippe, On compte désormais plus de 800 millions d’internautes chinois, Les Echos, le 25 août 2018, https://www.lesechos.fr/tech-medias/…

2 Zhihui Tian, How govt and internet giants fight fake news, China Daily, le 11 juin 2018, http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/…

3 « Les clickbaits («pièges à clic») font miroiter un contenu «étonnant», «insolite», «incroyable» mais s’avèrent souvent décevants pour le lecteur » définition tirée d’un article de Lacroux Margaux, Facebook filtre les «pièges à clic», Libération, 5 août 2016, https://www.liberation.fr/futurs/…

4 Repnikova Maria, China’s Lessons for Fighting Fake News, Foreign Policy, le 6 septembre 2018, https://foreignpolicy.com/2018/09/06/…

5 En Chine, WeChat a fermé 40 000 comptes en deux mois, Courrier International, 28 février 2019, https://www.courrierinternational.com/article/…

6 Udemas Chris, Weibo processed 6229 fake posts in September, TechNode, le 11 octobre 2018, https://technode.com/2018/10/11/weibo-fake-posts/

7 Yoon Eunice, Chinese social media giant opens up on ‘fake news’ and charges of stifling dissent, CNBC, le 24 mars 2017, https://www.cnbc.com/2017/…

Télétravail généralisé, un rêve pour les pirates du web ?

Alors que chacun est invité à travailler depuis son domicile, la limite entre espace personnel et professionnel s’abolit, nous amenant parfois à baisser la garde face aux pirates. Capitaine Data vous donne quelques conseils pour travailler en sécurité.

Et si le COVID-19 n’était pas le seul virus ?

Lundi 16 mars, c’est Cybermalveillance.gouv.fr, la plate-forme d’assistance aux victimes de nuisances numériques, qui a tiré la sonnette d’alarme : « Les cybercriminels cherchent à tirer profit de la précipitation et de la baisse de vigilance des personnes directement ou indirectement concernées pour les abuser ».

Pour cause, la généralisation de la pratique du télétravail n’est pas un processus évident à mettre en place, elle nécessite d’y former ses salariés en amont. Ces changements d’organisation, imposés brutalement, ne sont pas sans risques pour la cybersécurité des entreprises. Depuis début mars, une recrudescence d’activités numériques malveillantes a été observée. Le ressort utilisé ? Le covid-19 : faux sites d’informations, formulaires d’autorisations de déplacements frauduleux, vidéos amusantes cachant un virus…

A domicile, l’utilisateur est plus vulnérable : le système informatique de son entreprise n’est plus là pour le protéger, entre réunions en visioconférence et travail accompli sur ses outils numériques, le temps passé sur les écrans explose. La cerise sur le gâteau ? L’abolition de la limite entre espace personnel et espace professionnel. Pour beaucoup d’entre nous, l’ordinateur ou le téléphone qui nous servent à travailler sont aussi utilisés pour échanger avec nos proches ou nous divertir.

Quels sont les risques liés à l’hyperconnexion généralisée ?

Plusieurs risques découlent de cette situation exceptionnelle. L’un des plus connus ? Le phishing, une technique qui consiste à récupérer des données personnelles d’un tiers dans le but d’usurper son identité, ou bien encore de créer une faille dans le réseau interne d’une entreprise, d’un organisme financier ou d’une administration, afin d’y pénétrer.

Cette manœuvre repose fréquemment sur la contrefaçon d’un site internet qui paraît authentique, mais également sur des campagnes d’e-mailing contenant des virus en pièces-jointes ou invitant à cliquer sur un lien corrompu.

Le contexte inédit du Covid-19 est propice au développement de cette technique. Prenons l’exemple de l’attestation de déplacement lancée par le gouvernement et victime de pirates.

Pour répondre aux nombreux utilisateurs qui souhaitaient disposer facilement de l’attestation en version électronique, une application fut créée invitant à générer automatiquement des autorisations de sorties. En échange, l’utilisateur devait renseigner ou donner accès à un très grand nombre d’informations contenues sur ses supports personnels (smartphone, ordinateur…), or ils sont très souvent utilisés comme outils de télétravail.

De quoi permettre aux pirates de récupérer une large quantité de données personnelles, mais aussi potentiellement, d’informations confidentielles et professionnelles. Afin de protéger les utilisateurs, quelques heures plus tard, le couperet tombe : la version électronique de l’attestation n’est plus acceptée par les autorités.

Le vol de données personnelles n’est pas le seul écueil. Dans certains cas, les virus contenus dans ces pièces-jointes peuvent aller jusqu’à bloquer votre matériel voire chiffrer vos fichiers et vous réclamer une rançon pour en retrouver l’accès. C’est par exemple le cas des rançongiciels ou ransomware.

Quelques conseils pour télétravailler en toute sécurité

- Privilégiez autant que possible l’utilisation de supports informatiques professionnels, plutôt que des supports personnels.

- Armez-vous d’un logiciel de sécurité adapté et à jour pour combattre les virus et autres intrus malveillants.

- Utilisez un “Virtual Private Network” (VPN). Cette technologie permet de sécuriser votre connexion en créant un tunnel virtuel direct entre des ordinateurs à distance, qui sont dès lors connectés au même réseau local virtuel.

- Lors de vos recherches, privilégiez des navigateurs internet sécurisés et dans leur version la plus récente.

- Enfin, la distance booste le nombre d’échanges entre vous et vos collègues. Pour sécuriser vos discussions, réflexions et autres messages, optez pour une messagerie chiffrée comme WhatsApp ou Telegram.

Et pour ceux qui ne télétravaillent pas ? Les recommandations précédentes valent pour tous ! Le hameçonnage (ou phishing) reste le premier vecteur d’attaque et cela ne vaut pas que pour les professionnels.

Vos informations personnelles valent parfois autant que des informations professionnelles. En vous attirant sur de faux sites officiels, en vous promettant de bonnes affaires, un remboursement… les pirates peuvent chercher à s’approprier vos données bancaires ou à prendre le contrôle de vos réseaux sociaux pour tromper vos proches en se faisant passer…pour vous !

Ces messages peuvent également contenir des malveillances ou vous inciter à vous rendre sur un site piégé pour infecter votre terminal. Mais grâce aux conseils de Capitaine Data vous êtes maintenant parés !

Les Civic Tech, super héroïnes de la participation citoyenne ?

Aujourd’hui, internet nous sert à tout : faire du shopping, regarder les actualités, partager nos dernières photos de vacances, parler avec nos amis… mais aussi participer à la vie politique et démocratique en tant que citoyen.

Sous la forme d’applications ou de sites internet, les civic techs assurent une interaction entre le gouvernement ou les collectivités et les citoyens à l’aide d’outils numériques de plus en plus variés et accessibles. Capitaine Data a interviewé Katharina Zueleg, co-directrice du think tank “Décider Ensemble”, pour en savoir plus.

Une participation citoyenne de plus en plus tech

Katharina Zueleg travaille sur cette diffusion de la culture de la participation via le web, et aborde les différentes thématiques de communication qu’apportent les civic techs. Elle explique que ces plateformes sont en perpétuelle adaptation et évolution depuis ces 15 dernières années. En effet, de plus en plus complètes, plusieurs d’entre elles proposent des dispositifs de signalement d’incivilités ou d’incidents dans les rues, mais aussi de nombreux sondages, des budgets participatifs, des débats ainsi que des consultations entre les élus et les administrés. Il est donc possible, en tant que citoyen, de contribuer à la vie démocratique d’une collectivité en donnant son opinion sur des projets politiques, mais aussi en votant pour la réalisation de nouveaux projets.

Il existe actuellement des plateformes civic techs à tous les niveaux territoriaux : quartier, arrondissement, ville, commune, département et région, qui témoignent de la diversité et l’étendue de cette “démocratie numérique”.

En cette période de crise sanitaire et donc de limite du mode “présentiel”, le numérique s’est avéré être le seul moyen de garder le contact et d’interagir avec les collectivités. « De nombreuses collectivités ont alors mis en place des plateformes d’entraides locales, même gratuitement, il y avait donc une énorme correspondance pendant cette période [de confinement]. On a pu observer aussi les premières expérimentations de délibérations numériques. » explique Katharina Zueleg. Durant cette période de covid, une réelle vie politique se met donc en place sur Internet, allant de pair avec le développement des civic techs.

Vers un lien social renforcé entre élus et administrés

Ces dernières élections municipales ont montré l’intérêt que portent les candidats et élus à ces systèmes de démocratie participative. En effet, les civic techs représentent pour eux une source de données sur les envies et réclamations de leurs administrés, mais elles permettent aussi de créer un lien qui se veut plus humain avec les citoyens, notamment par le biais des consultations. Les maires et élus locaux peuvent alors adapter leur programmes et projets pour leur commune en fonctions des différentes attentes partagées par les citoyens sur la plateforme.

Le citoyen, de son côté, a plus de visibilité sur les projets de sa commune, ainsi que sa politique. Il a accès à un nombre plus large d’informations, et peut se sentir plus concerné par les décisions de sa commune, le poussant à y contribuer, et promouvant sa participation démocratique grâce aux multiples fonctionnalités dont il a accès via les plateformes civic techs. Une réelle transparence se met donc en place.

Les technologies “civiques” ont donc tout l’air de plateformes neutres, avantageuses autant pour les élus que les administrés. Cependant, la question de l’exclusion numérique se pose. Peut-on appeler les civic techs “démocratie numérique”, lorsque certains n’y ont pas accès ? Que faire de la partie de la population déconnectée ? La co-directrice de “Décider Ensemble” explique ici que les civic techs doivent être considérées comme des outils de complémentarité aux dispositifs présentiels et non des alternatives. En effet, ces plateformes n’ont pas pour but de déplacer la vie politique sur le web, mais sont avant tout un lieu d’échanges permettant d’obtenir une représentation la plus réaliste et transparente possibles des réclamations et volontés des citoyens.

La démocratie numérique a-t-elle un réel impact sur la vie de la cité ?

Alors que les français semblent perdre confiance en leurs institutions, les civic techs tentent de renouer le lien entre citoyens et administrations. Fini les salles municipales mornes, les débats et les consultations ont lieu via des plateformes web !

Une démocratie numérique réellement satisfaisante ?

La démocratie numérique telle que nous la connaissons est-elle réellement satisfaisante ? Les civic-techs ont-ils réussi à redonner le goût de la démocratie aux citoyens français ? Cela reste encore à prouver. Par exemple, le référendum sur l’Aéroport de de Paris en ligne n’a pas fait l’unanimité : le 12 mars dernier, seulement un peu plus d’un million de signatures ont été enregistrées, soit moins de 3 % du corps électoral. La complexité du site, le manque d’informations et de clartés ont dissuadé plusieurs citoyens à voter. La vie citoyenne sur internet est donc encore plutôt limitée.

Des efforts numériques sont donc attendus pour faciliter la compréhension des outils et des dispositifs permettant la démocratie via Internet. Plusieurs chercheurs tels que Romain Badouard, ou Tatiana de Ferouay, co-directrice de “Décider Ensemble”, soulignent l’importance de l’inclusion numérique à travers le design et la visibilité des dispositifs dans les plateformes de “govtech”.

Dans notre ère où le numérique sert à tout, celui-ci propose une solution : les civic techs, elles ont pour but de créer un lieu d’interaction entre élus et citoyens pour promouvoir leur participation démocratique. Par quels moyens interviennent-elles alors avec les collectivités pour regagner cette confiance perdue ?

Les civic techs, opération séduction

Le think-tank “Décider Ensemble” a mis en place en 2015 un baromètre permettant d’enquêter sur les impacts des civic techs. Cette étude nous donne une analyse regroupant les opinions de citoyens provenant de 336 collectivités, ainsi qu’un panorama des pratiques de démocratie numérique sur plusieurs territoires français.

Ce baromètre révèle que parmi les différents dispositifs d’aide, les outils qui accompagnent au mieux les collectivités sont les start-ups du numérique et les plateformes civic techs. D’après l’étude de “Décider Ensemble”, depuis 2017, plus de 90 % des répondants affirment que les technologies d’aide à la participation citoyenne permettent d’améliorer l’adhésion des administrés aux décisions, de renforcer la transparence de l’action publique mais aussi de valoriser le travail des collectivités.

Leurs atouts : un design et des outils numériques adaptés au besoin d’une grande majorité d’utilisateurs. Les civic techs s’appuient sur des formats simples d’accès et facilement à prendre en main. En effet, la plupart des sites présentent des rubriques distinctes : débat, consultation, budget participatif, etc. tout en proposant une aide accompagnant le citoyen durant l’utilisation de la plateforme, et favorise donc l’inclusion numérique.

Les acteurs de la civic tech diffusent la culture participative par les canaux traditionnels (réseaux sociaux, web, interviews…) mais aussi par les collectivités et associations pour toucher les populations qui ne sont à l’aise avec le numérique. Une diffusion efficace ? Probablement, puisque le Baromètre de la démocratie locale numérique relève que 55 % des répondants ont déjà entendus parler de govtech ou de civic techs et voient bien de quoi il s’agit.

Le dernier défi des civic techs

Mais il reste encore un autre défi pour les civic techs, celui de l’impact des consultations et la co-construction de l’avis publique. Malgré cet espace d’échange d’opinions et de réclamations des habitants d’une collectivité, il n’est pas toujours évident d’en observer ces conséquences dans les actions politiques. En effet, les objectifs des civic techs sont assez ambitieux, et les civic techs sont un simple médium, elles ne peuvent pas garantir l’impact des consultations. “Les dispositifs numériques de participation ne rencontrent pas une évaluation extrêmement positive (moyenne 12/20)” selon l’édition 2018 du baromètre de la démocratie locale numérique. En effet, les utilisateurs des civic techs souhaiteraient pouvoir observer plus d’engagement et de mobilisation à la suite de leurs participations à des dispositifs de démocratie participative.

Les civic techs, performantes pour la mise à disposition d’informations et la valorisation du travail des collectivités, ont donc encore certains efforts à fournir pour garantir une co-construction de la volonté des citoyens, et travailler sur l’inclusion numérique.

Comment vaincre le cyberharcèlement ?

Plus de 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire en France. Si le harcèlement sévit depuis de longues années dans les cours de récré, les réseaux sociaux lui ont donné une nouvelle ampleur, très loin des scènes de la Guerre des boutons.

En effet, les réseaux sociaux n’ont pas amélioré la situation, au contraire une nouvelle forme de harcèlement a émergé : le cyberharcèlement. Rassurés par l’anonymat, et aveuglés par l’instantanéité de la publication de leurs réflexions, il semble désormais plus facile pour les jeunes de s’acharner sur un camarade. Mais alors comment faire pour lutter contre cette pratique dévastatrice ?

Faire appel à des associations… et à des applications

Plusieurs associations ont été créés pour aider les victimes. La plupart de ces structures proposent des formes de soutien psychologique, pour réussir à rompre la bulle de silence dans laquelle s’enferme souvent les cibles du cyberharcèlement. C’est un service que propose E-Enfance, qui a mis en place le numéro net Écoute 08 00 20 00 00. Au-delà de l’écoute et du conseil, l’association propose de contribuer aux retraits d’images ou propos blessants concernant la victime sur les réseaux sociaux. Mais face à l’ampleur du problème, de nombreuses autres organisations ont vu le jour tel que Cybhar’so ou Respect Zone.

En complément du travail des associations, une application permet de bloquer les messages des harceleurs pour protéger les victimes : Bodyguard. Créée en 2017 par un jeune entrepreneur français, cette app offre un dispositif de filtrage qui permet à l’utilisateur de ne pas voir les commentaires haineux grâce à un algorithme qui les masque et les bloque. L’appli est aujourd’hui utilisée par plus de 30 000 personnes. Un des plus connus ? Bilal Hassani qui a fait l’objet de milliers de commentaires homophobes sur les réseaux sociaux.

D’autres plateformes, comme Cyber Help, proposent un dispositif d’alerte qui une fois enclenché, va analyser la situation de cyberharcèlement dans laquelle se trouve la victime et la contacter afin de lui apporter un soutien psychologique et des solutions. Avec cette application, l’émetteur du message est aussi prévenu, et peut être découragé à poursuivre ses agressions.

Profiter des quelques ressources qu’offrent les réseaux

Lorsque l’on subit du cyberharcèlement, il faut se protéger, ses données numériques et soi, c’est-à-dire sécuriser ses informations personnelles qui figurent sur internet : photos, numéro de téléphone, adresse etc., mais aussi, verrouiller ses comptes sur les réseaux grâce aux paramètres de sécurité que proposent les plateformes.

Le réseau social où a eu lieu le cyberharcèlement peut aussi être contacté. La plupart de ces réseaux, Twitter, Facebook, Instagram ou encore Snapchat, propose les dispositifs “Bloquer” et “Signaler” qui permettent d’avertir le réseau. Les modérateurs pourront alors décider de supprimer ou suspendre la publication et/ou l’auteur incriminées, si les conditions d’utilisation du réseau ou la loi sont enfreintes.

S’entourer… de captures d’écran

La victime peut porter plainte, pour cela il faut des preuves, il est donc important de prendre un maximum de captures d’écran des propos injurieux dont la victime est la cible, afin de pouvoir aller déposer une plainte au commissariat, ou auprès du Procureur de la République. L’agresseur pourra alors encourir des peines importantes : un an à deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende qui peuvent s’élever à 30 000€ si l’avenir professionnel de la victime peut être compromis.

Soulignons que l’Etat cherche à être de plus en plus actif à ce sujet, en souhaitant obliger les plateformes comme Facebook, Twitter, YouTube, à supprimer le plus rapidement possible les commentaires et publications malveillants. Le projet de loi sur l’anonymat sur Internet cherche également à mettre fin à ce fléau en permettant une meilleure identification des agresseurs.

Faut-il avoir peur de la 5G ?

Ces dernières semaines, la 5G a pris une place considérable dans le débat public. La protection des données personnelles et l’encadrement juridique de la 5G semblent poser particulièrement question.

Dans ces débats, la confusion nous fait parfois oublier qu’innovation et protection ne sont pas incompatibles. Entre évolution et révolution, tour d’horizon des enjeux avec Nina Gosse, avocate intervenant principalement en technologie de l’information chez De Gaulle Fleurance & Associés.

Qu’est-ce que la 5G ?

La 5G désigne la 5ème génération de réseau mobile, c’est-à-dire un réseau dont les caractéristiques sont modifiées par rapport au réseau 4G actuel bientôt saturé. Afin d’appréhender ces changements, Nina Gosse fait référence à une note explicative de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), [Apports et nouveaux usages de la 5G][1]. Parmi eux, l’ANFR avance la multiplication par 10 du débit, la diminution du temps de réponse et une meilleure densité de connexion qui permet d’augmenter le nombre d’objets connectés simultanément au réseau. Ces améliorations promises par la 5G impliquent de nouveaux usages du réseau, et la poursuite d’innovations déjà engagées dans de nombreux domaines. La 5G est par exemple amenée à accélérer les avancées en matière de domotique, de ville intelligente, d’objets connectés, de sécurité publique, de voitures autonomes ou encore de contrôle énergétique. Elle laisse présager des évolutions très prometteuses qui vont d’après Nina Gosse « *accentuer la numérisation de notre société *».

Nos données personnelles en danger ?

Comme nombre de progrès technologique, la 5G suscite des craintes, notamment s’agissant de la protection des données personnelles des utilisateurs. Certes, « la 5G implique une interconnexion encore plus grande entre utilisateurs et un traitement d’une quantité de données encore plus importantes », toutefois, Nina Gosse rappelle que « si des risques existent déjà avec le réseau actuel, ce n’est pas la technologie qui est à craindre en soi, mais les risques qui résident dans les utilisations qui peuvent en être faites ». Une meilleure performance du réseau a pour conséquence le développement de produits et de services plus gourmands en données personnelles. Il revient donc aux fournisseurs d’accès de « les sécuriser toujours davantage ».

En effet, la 5G va permettre la construction d’un puissant réseau d’objets connectés : caméra de surveillance chez des particuliers, mais aussi enceintes intelligentes ou encore montres connectées, autant d’objets qui détiennent des informations très personnelles sur notre santé, nos quotidiens, etc. Or [une étude][2] menée par une entreprise de cybersécurité démontre qu’il y a eu plus de 105 millions d’attaques contre les appareils dits « IoT » au premier semestre 2019.

L’encadrement juridique de la 5G

Si la 5G est censée apporter une fiabilité accrue des réseaux, les appareils dits “intelligents” n’apportent pas toujours cette même fiabilité et vont constituer une multiplication des points d’entrée potentiels. Dans cette optique, il est certain que les fournisseurs d’accès seront encouragés à faire une utilisation raisonnée et sécurisée des données récoltées, à la fois par les pouvoirs publics et par les utilisateurs-citoyens, bien informés des risques et de plus en plus soucieux de leurs choix de consommation.

Les controverses suscitées par la 5G doivent donc se traduire sur le terrain juridique. Ainsi, il revient au législateur de trancher, réguler et clarifier les problématiques mises en lumière par les débats afin de concilier progrès technologique et garantie juridique en matière de protection des données personnelles. Sur le sujet, les pays européens et en particulier la France accordent une importance particulière aux données personnelles, et ont déjà mis en œuvre un cadre juridique adapté. Au niveau européen, Nina Gosse explique que « le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et les directives e-privacy et NIS, intégrés aux droits nationaux des Etats membres de l’Union, fournissent déjà des garanties considérables » et doivent constituer une base de réflexion centrale chaque fois qu’une innovation viendrait porter une atteinte réelle ou supposée aux données personnelles des utilisateurs.

L’éducation, le nouveau terrain de jeu de la technologie

Si le terme “EdTech”, apparu en 2010, ne semble pas encore être connu de tous, ce n’est autre que l’acronyme de deux tendances ponctuant la société contemporaine : l’éducation et la technologie.

L’EdTech en plein développement

Pour reprendre la définition du label EdTech France, “Educational technology” traduit “l’initiative des entrepreneurs français ayant décidé de rendre la technologie utile à l’éducation et la formation”. Le numérique et le digital se mettent donc au service du monde éducatif pour tenter à la fois de l’épauler et de l’enrichir.

Aujourd’hui, de nombreux pays investissent dans le domaine, et l’Ed Tech poursuit son envolée sur tous les territoires. Si l’Europe connaît la plus forte croissance sur le marché du supérieur et de la formation continue (+ 36 % en 2019), les investissements américains et chinois dominent et représentent plus de 75 % des investissements mondiaux du secteur.

La France, quant à elle, est le deuxième écosystème d’EdTech le plus influent d’Europe après le Royaume-Uni. Basées sur un modèle de startups et par le biais de la technologie, les entreprises françaises se multiplient pour répondre aux diverses demandes. Allant des supports pédagogiques jusqu’aux formations spécialisées, les références sont désormais nombreuses et on peut trouver parmi les plus influentes comme Le livre scolaire, Studyrama, Jobteaser, Ornikar etc …

Le marché est donc en constante évolution. Selon une étude réalisée par Deloitte Digital et la Caisse des Dépôts en 2017, les structures qui réinventent l’éducation ont gagné plus de 47 points de croissance en seulement 3 ans. En 2018, et du fait de la croissance exponentielle de ces entreprises, s’est créée l’association EdTech France qui, en recensant l’ensemble des structures mises en service de la technologie au profit de l’apprentissage, démontre “la remarquable contribution du numérique aux pratiques pédagogiques et expériences d’apprentissages”. Ce label, comptant aujourd’hui plus de 280 entreprises membres, dénombre 365 startups en France, dont 300 à Paris.

Mais alors, comment se dessine l’avenir de la technologie au sein de l’enseignement ?

Aujourd’hui et plus que jamais, la technologie s’impose. Depuis le début de la crise du COVID-19 et des différents confinements, l’éducation, l’école et le monde professionnel ont dû se réinventer et s’adapter pour contrer la crise sanitaire. Le monde éducatif entame ainsi sa transformation afin de faire de l’immatériel une réponse à la continuité de l’apprentissage.

Le digital a permis de développer en continu et à travers de multiples plateformes, de nouvelles méthodes d’apprentissage et de formation accessibles pour tous. La technologie - en particulier la vidéoconférence - est indéniablement le nouvel intermédiaire entre l’élève et le professeur. Certaines structures vont même plus loin et proposent du blending learning (apprentissage mixte), des outils d’edutainment liant éducation et divertissement ou encore l’utilisation de jeux vidéo. Les EdTech trouvent donc, dans cette société en perpétuelle évolution, un point d’appui et de légitimité.

Pour ceux qui considèrent le numérique comme un frein aux relations humaines, le digital est pourtant devenu nécessaire voire indispensable dans une époque où l’épidémie met à mal le lien social. La distanciation sociale imposant de nouveaux protocoles de fonctionnement, l’objectif est, non pas de mettre en place un format spécifique ou de créer un enseignant virtuel, mais plutôt de s’adapter, à tous les niveaux et à travers de la technologie, aux demandes des étudiants.

L’avenir n’est donc que prometteur pour l’EdTech, un secteur prêt à s’émanciper des formations traditionnelles pour s’emparer rapidement d’une nouvelle façon d’enseigner.

La facture environnementale de nos e-mails

Nous avons généralement bien conscience des pollutions générées par certaines de nos activités : trafic routier, emballages plastiques ou encore consommation de viande. Mais qu’en est-il de la pollution numérique de nos conversations en ligne ?

Privilégier les factures numériques, lire la presse en ligne plutôt qu’en papier, préférer les échanges digitaux aux formats imprimés… Autant d’actions censées réduire l’impact écologique de nos activités. Nous avons l’impression, en effet, qu’en ayant recours au numérique, nos vies dématérialisées seraient moins, voire plus du tout, polluantes. En réalité, il faut de la matière première pour une telle opération : une grande quantité d’électricité alimente nos vies connectées, reliées à une infrastructure complexe et invisible pour la plupart d’entre nous.

Prenons l’exemple de nos e-mails : spontanément, nous pourrions avoir tendance à supposer que le coût environnemental d’un courrier électronique serait bien moindre qu’un courrier papier. Pourtant, il est loin d’être négligeable. Avec quel impact ? Et avons-nous les moyens de le réduire ?

L’e-mail : une révolution

Abréviation anglo-américaine de «Electronic mail», le premier e-mail, envoyé par son inventeur Ray Tomlinson, date de 1971. Une vraie révolution pour l’époque car les ordinateurs sont alors faits pour calculer, pas pour communiquer. L’e-mail sera échangé entre deux machines reliées entre elles par le système informatique Arpanet : un ancêtre d’Internet, le réseau des réseaux qui verra le jour au début des années 80.

Pour pouvoir envoyer un message, il faut cependant pouvoir s’identifier sur le réseau, autrement dit, avoir une adresse informatique. Tomlinson a l’idée de créer un identifiant contenant le nom de la personne suivi du nom de l’ordinateur, les deux séparés par un caractère spécial : l’arobase «@». Ce caractère typographique a pour avantage de n’être utilisé dans aucun mot. Ainsi, aucun risque de confusion n’est possible avec une lettre de l’alphabet.

Aujourd’hui, bien qu’il soit concurrencé par les médias sociaux, l’e-mail fait désormais partie des communications en ligne habituelles. Aussi bien dans les sphères privées que professionnelles, la possession d’une boîte mail est devenue une nécessité !

Envoyer un e-mail, ça pollue !

Certes, la dématérialisation nous a libérés du tout-papier mais il y a une mauvaise nouvelle : nos e-mails sont eux aussi énergivores. Selon le Carbon Literacy Project, l’e-mail standard générerait 4 g de CO2. Si on y ajoute une pièce-jointe, il pourrait produire jusqu’à 50 g de CO2. À titre d’exemple, une photo de vacances de 1 Mo (mégaoctet, mesure de la taille d’un fichier) envoyée à 10 amis, égalerait 500 mètres parcourus en voiture.

Pourquoi ? Même si nous envoyons un e-mail à notre collègue du bureau d’à côté, il doit d’abord passer par les data centers où sont regroupés différents équipements informatiques (ordinateurs, serveurs…) chargés de stocker l’ensemble des informations utiles à nos activités en ligne. Ainsi, notre e-mail parcourt des kilomètres avant de parvenir à son destinataire, en transitant par des serveurs qui consomment de l’énergie 24h/24 et demandent à être massivement refroidis en ayant recours à des systèmes de climatisation et à des litres et des litres d’eau.

En France, un internaute reçoit d’après ContactLab en moyenne 39 e-mails par jour. Une prévision du cabinet d’études Radicati Group, estime que 347 milliards d’e-mails auront été envoyés chaque jour dans le monde en 2021. On peut ajouter que toutes ces statistiques ne prennent pas en compte les spams (courriers indésirables le plus souvent à caractère commercial), qui représenteraient de 55 à 95 % du trafic total de nos courriers électroniques !

Mais l’envoi d’e-mails n’est pas le seul problème : leur stockage représente une part importante de leur coût environnemental. Chaque message conservé est stocké dans plusieurs data centers (jusqu’à 6 pour Gmail) de plus en plus énergivores. Selon l’Union française de l’électricité, les data centers auraient consommé en France environ 3 TWh en 2015, soit plus que la consommation électrique d’une ville comme Lyon.

On se trompe donc grandement si l’on imagine que la nature dématérialisée de l’e-mail lui conférerait automatiquement des vertus écologiques. Cette illusion cache en vérité une infrastructure pharaonique, avec des systèmes de réseaux informatiques complexes et des milliers de câbles sous-marins reliant les continents…

Prendre conscience pour changer

Si l’empreinte carbone d’un e-mail est certes limitée, le poids total de nos communications numériques est loin d’être négligeable, du fait notamment d’une multiplication constante du nombre de boîtes mails actives, accueillant une quantité grandissante de données.

Dans son livre, L’Enfer du Numérique : voyage au bout d’un like, Guillaume Pitron regrette que les jeunes de la «génération Greta» - si «soucieux et sensibles à la question environnementale» - n’aient pas pleinement conscience de la pollution engendrée par leurs activités numériques. En effet, au delà des e-mails, l’ensemble de nos communications gravitant via nos messageries instantannées tels que Whatsapp et Facebook Messenger polluent tout autant. Même constat s’agissant de nos publications sur les réseaux sociaux.

Collectivement acteurs de ce phénomène, nous pouvons toutefois agir pour soutenir l’émergence d’un monde numérique plus responsable…en commençant notamment par nos communications numériques !

Pour cela, sans arriver à une position radicale visant à supprimer toute communication numérique, plusieurs bonnes pratiques peuvent être adoptées pour réduire son impact environnemental.

Les bonnes pratiques

Concrètement, que pouvez-vous faire ?

- Vous pouvez commencer par réduire le nombre d’e-mails inutiles : faire le tri, supprimer vos anciens e-mails, vos anciennes adresses et vider votre corbeille.

- Réduisez la taille des pièces-jointes en compressant par exemple les images.

- Réduisez la liste des destinataires au strict nécessaire. Si vous devez parler à un groupe, préférez une messagerie instantanée qui communique un seul message à plusieurs plutôt qu’un «répondre à tous» qui duplique le même message pour chaque destinataire.

- Désabonnez-vous de toutes les newsletters et abonnements qui ne vous intéressent plus.

- Évitez les signatures avec des logos qui rendent les e-mails beaucoup plus lourds, et donc polluants !

- Stockez vos données sur des disques durs et des clés USB. Faute de mieux, utilisez WeTransfer (ou Smash) pour l’envoi d’un document. Le document sera supprimé après un temps et limitera donc son bilan carbone.

- Si tout ça vous paraît trop fastidieux, n’hésitez pas à télécharger une application comme Cleanfox qui s’occupera à votre place de supprimer les spams, les newsletters et autres e-mails indésirables.

Voilà quelques pistes pour changer nos habitudes ensemble !

Aller plus loin

Pour repenser l’impact de vos activités numérique sur l’environnement, consultez Reboot : un guide complet pour vous aider à y voir plus clair et à agir en faveur d’un numérique plus durable, respectueux de notre planète !

Face à l’urgence climatique, il est encore temps de changer de logiciel. Ensemble, faisons le choix d’un numérique éco-responsable.

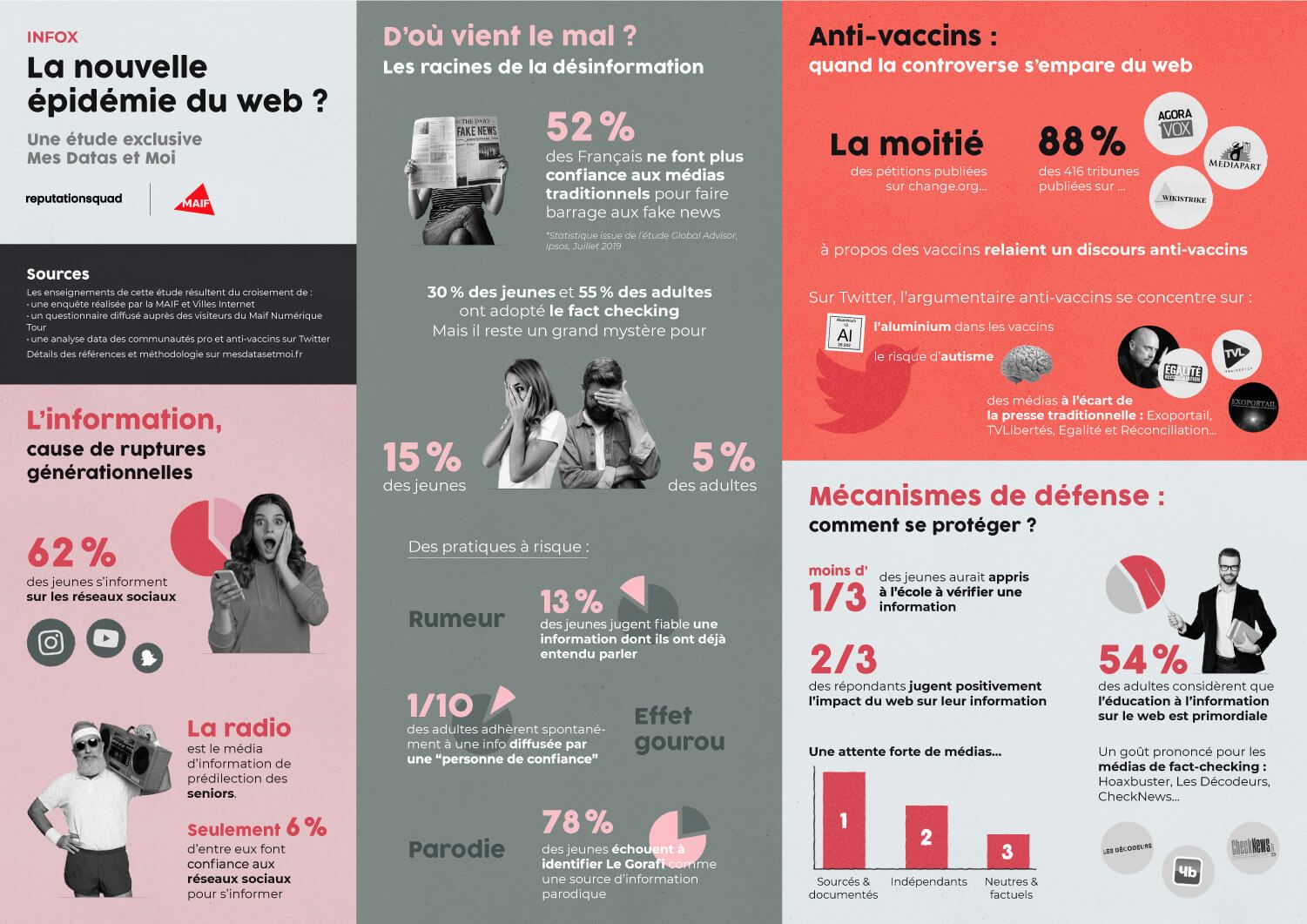

Étude - Infox : nouvelle épidémie du web ?

Les fake news sont sur toutes les lèvres : les parlementaires voudraient les limiter grâce à des lois, les enseignants rivalisent de créativité pour les combattre, les chercheurs travaillent à mieux comprendre leurs ressorts… Récapitulons.

Depuis plusieurs mois, les journalistes et experts partenaires de Mes Datas et Moi se sont penchés sur la question des fausses nouvelles. Nous avons interrogé le rapport à l’information des Français, et mis le projecteur sur de belles initiatives liées à l’éducation aux médias : nous avons donné la parole à des professeurs, des chercheurs, des professionnels…

Afin de clôturer cette séquence de travail autour des fakes news, nous publions une étude sur comment se prémunir contre les risques de manipulation de l’opinion ? Intitulée “Infox : la nouvelle épidémie du web ?”

L’étude :

Télécharger l’étude au format PDF

Regarder la vidéo de l’étude avec Voix Off

Infographie récapitulative de l’étude :

Télécharger l’infographie au format JPG

L’émission basée sur les chiffres de l’étude

Sur les réseaux sociaux ou avec nos amis, nous n’avons jamais été confrontés à autant d’informations et de fausses informations. Comment s’y retrouver ? Quels sont les bons réflexes à avoir ? Décryptage dans une émission exclusive en partenariat avec BFM Business : “Infox, nouvelle épidémie du web ?”

Du bon usage des réseaux sociaux dans l’enseignement

Le confinement accroît l’attractivité des réseaux sociaux. Mais peuvent-ils être utilisés dans le cadre de l’enseignement ? Oui, à condition de s’entourer des plus grandes précautions.

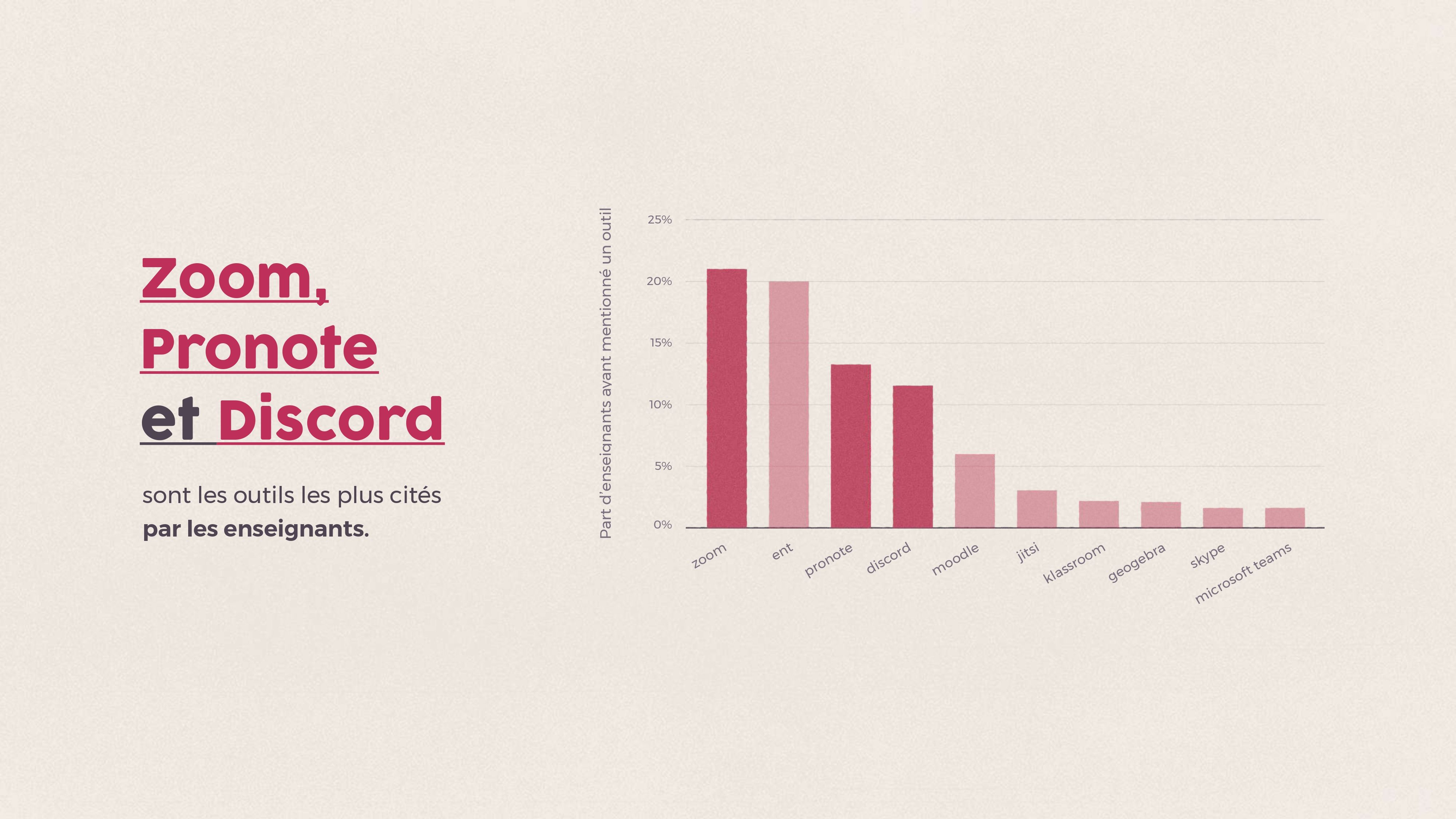

Face à la crise sanitaire qui prive en partie la jeunesse française d’une instruction républicaine, les outils numériques deviennent incontournables. Selon notre dernière étude, 59 % des enseignants présents sur Twitter ont mentionné un outil utilisé pour l’école à distance. Mais qu’est-ce que ces nouveaux usages impliquent pour la communauté enseignante ? Nous avons posé la question à L’Autonome de Solidarité Laïque (L’ASL), une association qui a pour but de protéger les personnels de l’éducation et prévenir les risques de leurs métiers. Cette action prend notamment la forme d’un partenariat avec la MAIF pour assurer les membres de la communauté éducative dans l’exercice de leur profession.

Un enseignant peut-il utiliser les réseaux sociaux pour faciliter le déroulé des cours ?

Réponse de Sylvie Guyot, secrétaire générale de L’ASL :

Bien entendu le numérique est un outil qui s’est avéré indispensable à la mise en œuvre de la continuité du lien entre les enseignants et leurs élèves. Mais, les risques sont effet très nombreux, notamment dans la mise en place qu’il a fallu mettre en œuvre dans des délais très courts compte tenu des circonstances et qui a conduit nombre d’entre eux à utiliser des outils non fournis et recommandés par l’institution. Il n’est jamais totalement possible de s’assurer de la protection de ses données avec l’usage de réseaux sociaux non contrôlés et à usage de tout public.

Oui, il est sans doute possible d’assurer la continuité pédagogique par l’usage du numérique, mais il est indispensable de développer un numérique responsable et souverain.

En ce sens, Il faut pouvoir fournir un numérique dédié, avec un code de conduite pour tous, enseignants, élèves et familles, en renforçant la dimension éthique. Et puis, il est nécessaire de cadrer l’enseignement à distance dans le temps, dans la relation avec les élèves, avec les parents. C’est indispensable pour pouvoir apporter un cadre sécuritaire de travail aux enseignements à distance, pour l’ensemble de la communauté. C’est ce que L’ASL a d’ailleurs porté aux Etats Généraux du Numérique dans l’atelier auquel nous avons participé.

Peut-on parler d’une aggravation globale des incidents liés au numérique ?

Réponse de Vincent Bouba, président de L’ASL :

Dans les dossiers liés aux risques numériques que L’ASL traite, nous constatons une évolution au fil des années. Si le nombre de dossiers ont été en augmentation au début des années 2000, nous notons à présent une relative stabilité (autour de 300 dossiers par an). Cependant, cette stabilité ne dit rien sur la gravité des situations que nous pouvons rencontrer.

La raison de l’augmentation des années 2000 peut être que l’outil numérique était mieux maîtrisé par les élèves que par les enseignants car c’était un outil naissant. A présent, avec le renouvellement des générations, du développement des pratiques numériques… les personnels sont certainement plus à même de mieux gérer ces espaces virtuels, mais qui ont bien des incidences et impacts dans la vie réelle et donc à l’école.

Les dossiers traités sont souvent liés à des propos tenus par des parents d’élèves, par des élèves.

Nous sommes ainsi passés d’un usage débridé d’un nouvel outil (envois de mails désobligeants, mises en ligne de blogs sous couvert d’anonymat…) à des attitudes plus violentes (diffusions de photos de classe, vidéos en live de scènes de classe, déchainements d’insultes sur Facebook, usurpations d’identité de l’enseignant, prises de photographies de la cour de récréation pour tenter de démontrer un défaut de surveillance…).

Comment réagir lorsqu’un élève contacte un enseignant sur les réseaux sociaux ?

Réponse de Vincent Bouba, président de L’ASL :

L’enseignant doit évoquer cela immédiatement avec l’élève afin de lui faire comprendre que la relation entre professeur et élève est uniquement fondée sur la transmission des savoirs. Le web et les réseaux sociaux ont rendu possible cette relation hors des murs de la classe et il est désormais possible de garder contact bien en dehors des heures de classe. Ce qui peut être non seulement générateur de risques liés au métier mais également de tensions, difficultés, d’inquiétudes de la part des enseignants. Les publications sur les réseaux ne s’arrêtent jamais, le jour, la nuit, hors de la classe, et cela peut être très difficile à endiguer. Les débordements sur la vie privée peuvent aussi avoir des conséquences très fâcheuses.

Les contacts entre les élèves et les enseignants ne sont donc pas à encourager sur les réseaux sociaux. Tout échange épistolaire est à proscrire.

Nous conseillons ainsi aux enseignants de s’en tenir aux moyens numériques proposés au sein de l’établissement scolaire. Ceux-ci présentent l’avantage de garantir des pratiques sécurisées, dans un cadre validé et mis en œuvre par l’Éducation nationale (correspondances avec les élèves, avec les parents d’élèves, utilisation du courriel professionnel, prêter attention à la rédaction des messages, …).

Il est vrai aussi que le numérique a changé nos pratiques et a un impact sur les pratiques professionnelles. L’école n’est bien évidemment pas en dehors de ces évolutions, et les enseignants ne travaillent pas de la même manière. Les relations avec le numérique ont changé de temporalité avec les élèves, les parents, les collègues. Des relations qui peuvent être plus rapides, plus proches, mais aussi plus distantes et qui peuvent générer du stress, de l’angoisse, de la tension, ou de la pression.

Quelle attitude adopter face à de potentielles insultes ou menaces sur les réseaux sociaux lorsqu’on est membre de la communauté éducative ?

Réponse de Maître Florence Lec, avocat-conseil de L’ASL :

Il faut agir très vite car malheureusement l’actualité récente nous a montré l’extrême danger de la viralité des réseaux sociaux. Il conviendra de faire supprimer les propos via l’hébergeur tout en conservant une preuve par voie de constat d’huissier. En tout état de cause, il est nécessaire de ‘‘faire le tri’’ entre des propos qui ne seraient pas sanctionnés par la loi et des propos illégaux, injurieux, outrageants, diffamatoires… Il convient alors de se rapprocher de la délégation de L’ASL départementale, de ses militants et de son avocat afin qu’ils prodiguent les conseils afin d’agir à bon escient. Parfois, face à des propos qui relèveraient plus de la critique – et donc non sanctionnés légalement –, une médiation en interne par la voie de la hiérarchie est souhaitable voire nécessaire. L’académie et le rectorat doivent être sans faille dans le discours et le soutien aux personnels enseignants.

Pour des propos qui sont illégaux car diffamatoires ou relevant de la dénonciation calomnieuse ou du harcèlement moral (…), il faudra alors se tourner vers les procédures et les juridictions pénales compétentes. Par exemple, le tribunal de police est compétent pour des propos diffamatoires non publics alors qu’il ressort du tribunal correctionnel d’examiner les propos diffamatoires publics. Attention, en matière de diffamation, il faudra agir très rapidement, la prescription est de trois mois !

Quelle est la bonne posture à adopter si un enseignant est témoin des difficultés d’un enfant sur les réseaux sociaux ?

Réponse de Maître Florence Lec, avocat-conseil de L’ASL :

L’enseignant agira de manière différente en fonction de la gravité des propos qui sont tenus. Dans les cas les plus graves, je rappelle les dispositions de l’article 40 CPP qui impose « à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’une délit » une obligation de signalement au procureur de la République. En effet, à travers ‘‘les difficultés’’ que vous indiquez, il y peut y avoir des situations de harcèlement moral, d’injures, des menaces (…) qui constituent des infractions susceptibles d’être sanctionnées par les juridictions pénales.

En tout état de cause, il conviendra que l’enseignant en informe immédiatement, le chef d’établissement, son inspecteur, sa hiérarchie afin de faire cesser sans délai cette situation. Cela notamment si les auteurs de ces attaques sont des élèves du même établissement que l’élève victime. Dans cette situation, s’il s’agit d’élèves du second degré, une procédure disciplinaire pourra être mise en œuvre.

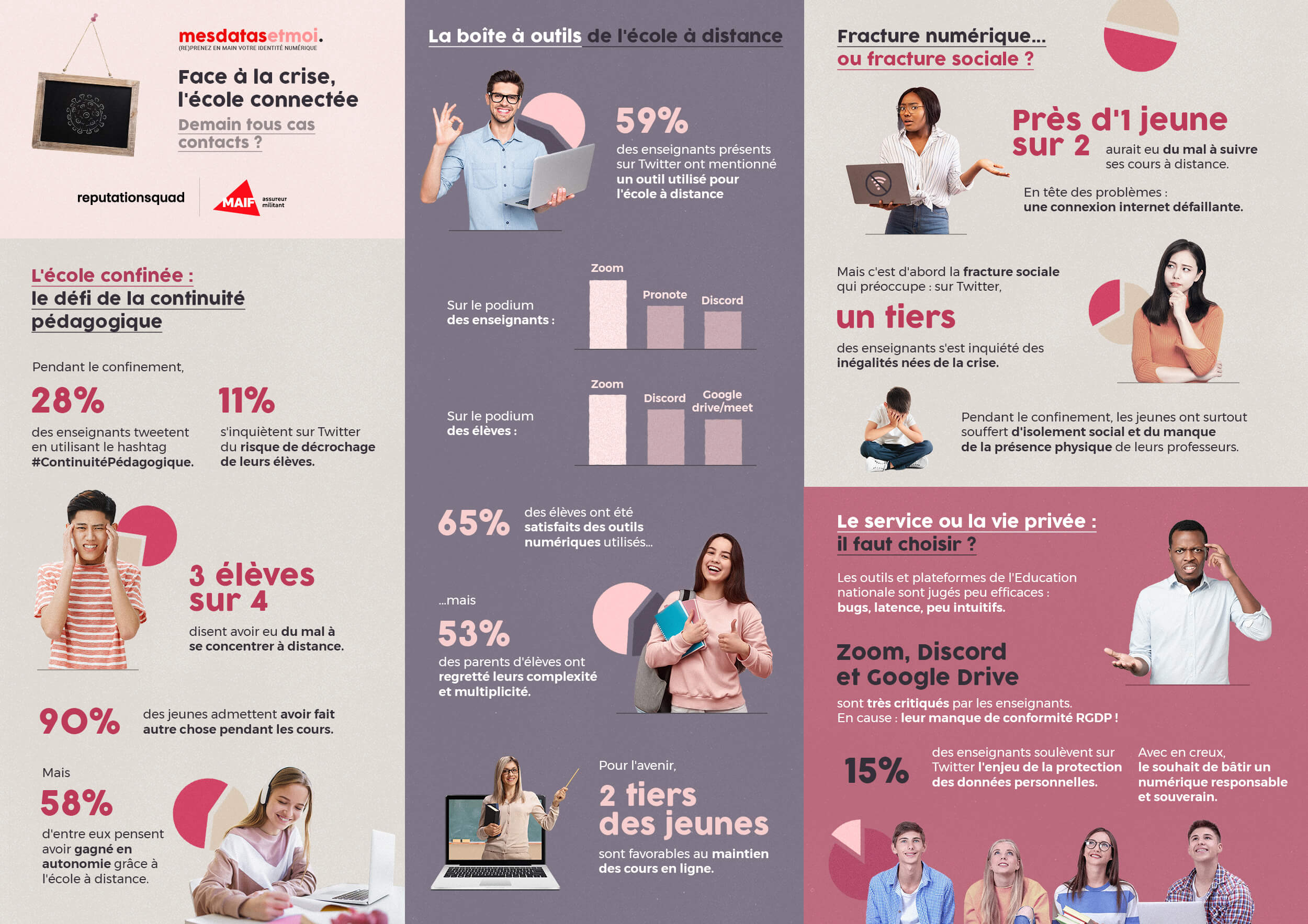

Étude - Face à la crise, l'école connectée

Tandis que la France connaît un deuxième épisode de confinement, les écoles sont cette fois épargnées. Le défi de la continuité pédagogique, assurée grâce au numérique, était-il trop ambitieux ? Que retenir de l’expérience d’école à distance ?

Alors que nous pensions le plus difficile derrière nous, les conséquences de l’épidémie de Covid-19 nous assaillent à nouveau. Derrière la crise sanitaire, d’autres nous guettent : économique, sociale…éducative. Les termes “génération sacrifiée” fleurissent, pour évoquer cette jeunesse française en partie privée d’instruction républicaine.

Souvenez-vous…c’était le 12 mars 2020. Le visage grave d’Emmanuel Macron, président de la République, s’affichait sur nos écrans pour annoncer l’ouverture d’une période sans précédent : le confinement. Et avec lui, la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités.

Si cette fois, les lieux d’enseignement, en dehors du supérieur, resteront ouverts malgré le confinement, nous avons souhaité faire le bilan de cette précédente expérience hors du commun. Comment les élèves et étudiants ont-ils vécu cette période inédite ? À quels défis la communauté éducative a-t-elle été confrontée ? Le pari de la continuité pédagogique a-t-il été tenu ? Qu’en ont pensé les parents d’élèves ? Cette étude exclusive, menée pour Mes Datas et Moi, vous propose de revenir quelque peu en arrière afin, peut-être, d’en retenir quelques enseignements pour l’avenir.

L’étude

Télécharger l’étude au format PDF

L’infographie récapitulative

Télécharger l’infographie au format JPG

Le défi de la continuité pédagogique

À l'orée du printemps, alors que les écoles, collèges, lycées et universités ferment leurs portes, le monde de l'éducation se voit confier une mission : assurer la continuité pédagogique.En première ligne : les enseignants, qui se saisissent des réseaux sociaux pour échanger sur cette situation hors du commun. Leurs publications s’envolent de 33% sur Twitter. À la clé, une prise de parole très engagée, mais surtout, beaucoup de mots de soutien envers l’ensemble de la communauté éducative, de partages de conseils et de bonnes pratiques, mais aussi d’inquiétude à l’égard des élèves et étudiants en proie au décrochage.

Une inquiétude fondée puisque 3 élèves sur 4 confirment avoir eu du mal à se concentrer à distance. En dehors des salles de classe et loin des professeurs, la tentation est forte de laisser son attention vagabonder : réseaux sociaux, discussions entre amis par messagerie instantanée, jeux vidéo…les sources de distraction sont nombreuses. Et 90% des élèves et étudiants admettent y avoir cédé.

Pour aller plus loin

La boîte à outils de l’école à distance

Pour garder le lien avec les étudiants et poursuivre à distance sa mission d’instruction républicaine, le monde de l’éducation n’a d’autre choix que de s’en remettre aux outils numériques. Non sans quelques controverses !

D’un côté, les outils et plateformes recommandées par l’Education nationale, à l’instar de Pronote et des ENT (espaces numériques de travail). Problème : leur utilisation s’avère compliquée pour nombre d’enseignants, confrontés aux bugs, problèmes de saturation et de latence, et à un manque d’attractivité de ces plateformes vis-à-vis de celles et ceux qu’il faut pourtant captiver : leurs élèves. De l’autre, des services américains, dont les sirènes ne tardent pas retentir au sein de la communauté éducative : Zoom, Discord, Google Meet et consorts font leur entrée…et finissent par damner le pion aux plateformes officielles.

De quoi satisfaire les élèves et étudiants ? Si tout n’est pas rose, deux tiers d’entre eux disent pourtant avoir été satisfaits par l’utilisation de ces outils, et tout autant se disent favorables au maintien, au moins partiel, des cours en ligne. Un souhait partagé par une large majorité d’enseignants et de parents d’élèves.

Pour aller plus loin

Fracture numérique…ou fracture sociale ?

Parmi les principaux freins au succès de l’école à distance, la fracture numérique fait partie des premiers accusés. Et pour cause : un Français sur dix serait privé d’accès à internet depuis son domicile. Dès lors, comment offrir la même qualité d’enseignement à des élèves et étudiants confrontés à des disparités immenses de cadre de travail, d’équipement informatique, de connexion internet…et de capacité à travailler en autonomie ?

Aussi, au delà de la fracture numérique, ce sont les inégalités sociales qui inquiètent les enseignants. Un tiers d’entre eux s’en est d’ailleurs ému sur Twitter. Si les problèmes sont bien réels pour les jeunes, pour moitié en proie à des difficultés pour suivre leurs cours à distance, leur plus mauvais souvenir du confinement réside dans l’isolement social qui en résulta. En outre, c’est d’abord la présence physique de leur professeur qui leur aurait manqué pour passer sans encombre cette période particulière. De quoi, sans doute, se réjouir que le 2ème épisode du confinement épargne cette fois la plupart des lieux d’enseignement.

Pour aller plus loin

Le service ou la vie (privée) : il faut choisir ?

Si les plateformes recommandées par l’Education nationale peinent à s’imposer, Zoom, Discord et Google Drive sont loin de faire l’unanimité ! Certes, leur performance technique et la qualité de leur expérience utilisateur semblent incontestables. Mais la communauté enseignante a d’autres griefs à formuler qui ne sauraient être ignorés. En tête : le manque de garanties apportées en matière de protection des données personnelles.

Aussi, la conformité RGPD devient un critère de choix incontournable, à la défaveur incontestable des services américains. 15% des enseignants soulèvent d’ailleurs directement le sujet sur Twitter. En ligne de mire, sans doute, le souhait de cultiver l’espoir d’un internet responsable et souverain. Un objectif qui ne saurait être atteint, pour 8 parents sur 10, sans investir dans la formation des élèves aux enjeux du numérique, parmi lesquels figure…celui de la protection des données personnelles.

Pour aller plus loin

Quel bilan dresser alors de cette situation inédite ? Malgré les obstacles, le défi de la continuité pédagogique semble avoir été en bonne partie relevé : 82% des jeunes affirment ainsi avoir continué à suivre leurs cours à distance, quand près de 9 parents d’élèves sur 10 se disent satisfaits de l’école à distance. La mobilisation du corps enseignant, l’engagement des parents, et la flexibilité des élèves et étudiants ne sont bien sûr pas étrangers à cette réussite.

Mais si cette expérience rappelle la nécessité pour l’école d’investir dans le numérique, elle met aussi en lumière ses limites. L’accompagnement personnalisé des élèves, la qualité des ressources pédagogiques, la présence physique des professeurs…s’avèrent essentiels à la bonne marche de l’école. Telle une pyramide de Maslow d’un autre genre, les besoins numériques de l’école ne sauraient dès lors être satisfaits sans des fondations solides, faites d’instruction citoyenne, d’égalité des chances, et de contact humain.